The good old days.

アルザは手近にあった酒瓶でダリュの頭を小突いた。

「いっ…てえ!」

「馬鹿じゃないの。こんなに素直な良い子、そうそういないよ?」

その言葉にロシュとバッチェスが物言いたげな視線を向けた。スティフはわざとなのか本心からか、「そうだねえ」とにこやかに笑う。セレとグレイは2人で静かにワインを楽しんでいた。最年少のユトは既にダウンして、うつ伏せでソファに寝転んでいた。

いつもの会議の後、気心の知れた仲で朝まで飲み明かすことがたびたびあった。時刻は真夜中を過ぎたころ。客間のテーブルには空の酒瓶が並んでいる。ランプの光りで部屋はほの暗く照らされていた。

「小さかったころはあんなに、なあ…」

「可愛かったのに?」

「ああ」

茶々を入れるつもりで言った言葉が肯定され、アルザは怪訝そうな顔をした。

「一応言っておくがな、俺はそっちの趣味はねえからな。俺もまだ小さかったときにはお前、泣き虫だったろうが。ピーピー泣いて俺の後くっついて回ってたしな。それから数年は会う機会がなくて…再会して、話してみたらこれだ。捻くれアルザに育っちまってよ」

ダリュは新しく酒瓶を開けて直接口をつけた。喉に熱い液体を流し込む。ランプがジジ…と音を立て、影が揺れた。

「ダリュ、酔ってる?」

「酔ってねー」

スティフが立ち上がった。

「ははは、酔っ払いは皆そう言うんだよ。僕は部屋に帰ってチーズでも取ってこよう。まだ夜は長いからね」

アルザは手にした酒瓶のラベルを眺めた。その様子を見ながらダリュは呟く。

「あの時はなあ…お前、な。一瞬誰だか分からなかったんだぞ。背も伸びてたし…」

「いつの話か全然分かんないんだけど…この酔っ払い」

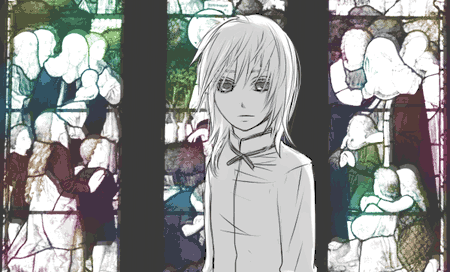

「だから何年か前に再会した時だよ。あの日は親父とこの城に来てて…。使用人たちがお前を探し回ってたな。俺がたまたま礼拝堂に行ってみたら、そこにお前がいた」

「…よく覚えてるよね。僕は全然記憶にないけど」

「まあ、印象は強かったからな」

いつのまにか席を外していたロシュが毛布を持って来た。バッチェスがテーブルに突っ伏して眠っている。いつも忙しくしている彼のことだ、日頃の疲れが出たのだろう。アルザはダリュのほうに視線を戻した。

「印象ってどんな?」

ダリュは目を宙に彷徨わせ、言葉を濁した。「あー」とか「うー」とか、妙に言いよどむ。アルザは首を傾げた。

「どんなー?」

「…大したもんじゃねえ。そこそこ良い印象だ。そこそこな」

何か隠しているようだったがそれ以上追求する気もなく、アルザはソファに身を預けた。重力に任せてだらりともたれ掛かれば赤褐色に輝くシャンデリアが見える。そういえば朝食のときに見た蜂蜜はあんな色だった。そんな事を思いながらぼんやりと見つめた。

ダリュは光に照らされたその横顔をじっと眺めていた。喉まで出かかった言葉はワインと共に飲みこんだ。言えるはずがない。ガラじゃない、恥ずかしすぎる。

「ま、昔ってのは多少美化されるもんだが」

呟いた言葉は飴色の空気に溶けて消えた。

気まぐれに、ふらりと立ち寄っただけだった。

薄暗い堂内を少しだけ覗いたら帰るつもりで。

神なんて信じていなかったくせに。